- Autrice : Clara Bézier

- Temps de lecture : 6 min

En raison de la demande mondiale croissante de produits animaux tels que la viande, le lait et les œufs, l’industrie de l’élevage est devenue l’une des principales causes de dégradation environnementale à l’échelle mondiale. La menace des gaz à effet de serre soulève une préoccupation générale et une nécessité de repenser notre système alimentaire. Or dans un contexte d’anxiété sur la sécurité alimentaire mondiale, la viande fabriquée en laboratoire pourrait sembler être une alternative envisageable à la consommation de cette source de protéines. Mais quels sont alors les enjeux, les avantages et les inconvénients de cette innovation ?

Le processus de fabrication de la viande in vitro

Le 2 décembre 2020, les autorités sanitaires de Singapour ont autorisé la consommation de nuggets à base de viande de poulet fabriquée en laboratoire par la start-up californienne Eat Just. [1] Mais comment de la viande peut-elle être fabriquée par l’Homme ?

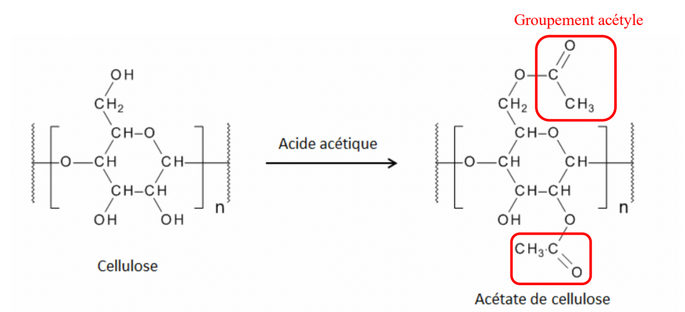

La conception de viande in vitro prend en compte quatre grandes étapes. Elle commence tout d’abord par le prélèvement de cellules souches de muscles provenant de tissus d’animaux vivants. [1] Ces cellules sont ensuite placées dans des bioréacteurs pour se multiplier. Ce sont des enceintes stériles qui contiennent des liquides nutritifs recréant un environnement similaire à celui que les cellules trouveraient dans l’organisme de l’animal. Les nutriments contenus dans ce dernier sont nécessaires pour leur multiplication. Le milieu de culture est ensuite modifié pour déclencher la différenciation des cellules souches en trois types de tissus qui constituent la viande ; la graisse, le muscle et le tissu conjonctif. Pour finir, les cellules sont séparées et la viande est « construite » mécaniquement.

Les différentes étapes dans la fabrication de viande in vitro [1]

Une innovation qui révèle des avantages tout comme des inconvénients

Une solution au bien-être animal

La viande cultivée offre une alternative qui permettrait d‘éviter l’abattage d’animaux. En utilisant des techniques de culture cellulaire, les scientifiques peuvent reproduire les cellules musculaires et produire de la viande sans nécessiter l’élevage ou l’abattage d’animaux. Cette innovation pourrait réduire considérablement la souffrance animale associée à la production de viande, ce qui est une avancée éthique majeure. Toutefois, cette méthode n’exclut pour l’instant pas toujours l’abattage puisqu’encore de nombreux milieux de culture contiennent du sérum bovin fœtal (FBS), qui est collecté dans le sang fœtal issu d’abattoirs d’animaux. [2]

Des risques sanitaires moindres

La viande produite en laboratoire présente un avantage significatif en terme de réduction des risques sanitaires. Ce processus de culture cellulaire permet de minimiser les risques de contamination par des agents pathogènes tels que les bactéries comme celles de type E. coli ou Campylobacter, qui proviennent généralement de l’intestin du bétail [4]. De plus, la production en laboratoire offre un environnement contrôlé et stérile, réduisant ainsi les risques liés aux maladies animales transmissibles à l’homme, comme la grippe aviaire ou la maladie de la vache folle.

Une pratique qui répond aux défis environnementaux ?

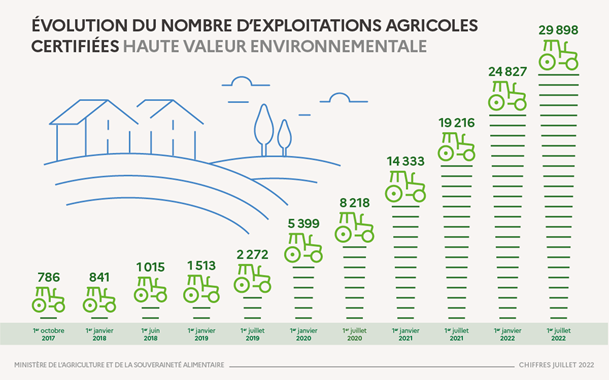

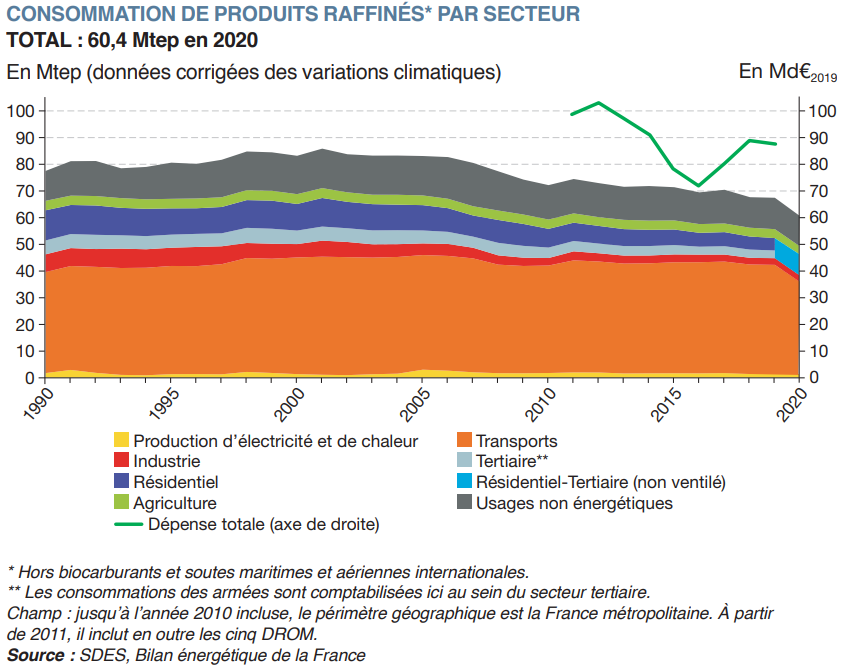

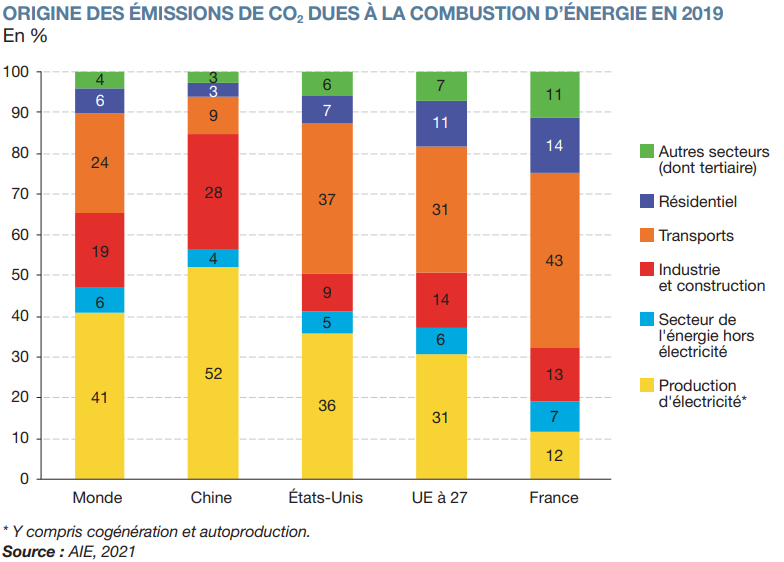

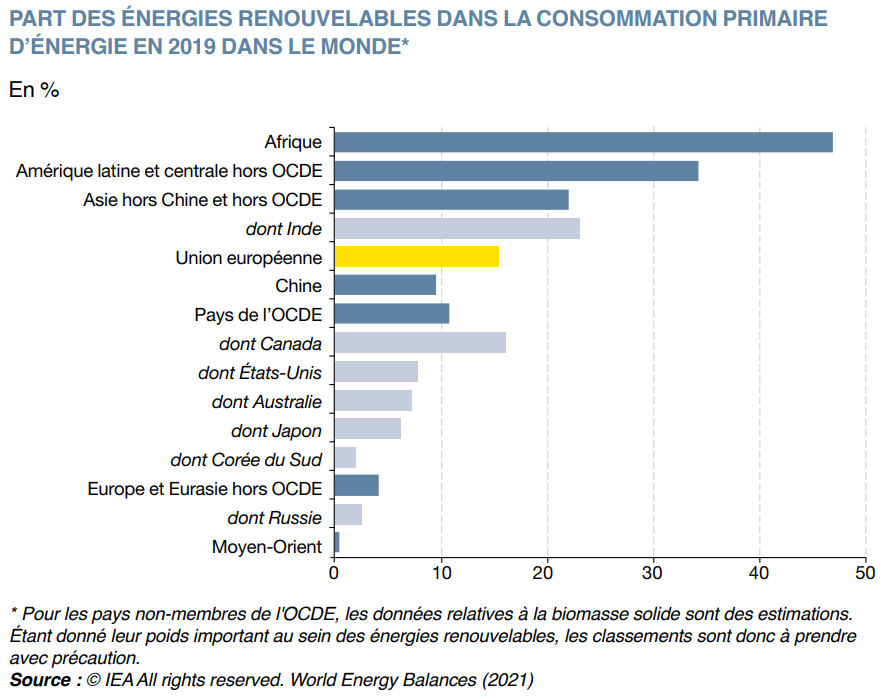

L’élevage est sans aucun doute un problème majeur pour l’environnement. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production de viande conventionnelle représente une part considérable des émissions de gaz à effet de serre (18 %), de l’utilisation des sols (30 %), ainsi que de la consommation d’eau (8 %) et d’énergie mondiale. [1] La viande réalisée en laboratoire s’avérerait alors être une solution envisageable pour lutter face à ces enjeux. Or d’après de récentes études, il s’avère que cette nouvelle méthode aurait un impact environnemental qui pourrait sur le long terme être supérieur à celui de l’élevage. [1] Les infrastructures nécessaires sont en effet très demandeuses en énergies fossiles. De plus, le matériel en plastique nécessaire pour garantir la stérilité de la viande représente une grande quantité de déchets.

Cette viande in-vitro représente-elle un risque pour la santé du consommateur ?

La consommation de ce type de viande ne serait pas sans risque de part la présence d’hormones anabolisantes et de perturbateurs endocriniens. Ces molécules permettent en effet d’accélérer la multiplication cellulaire et ainsi obtenir en quelques semaines in vitro ce que l’animal ferait en plusieurs années. Or si ces hormones sont présentes chez l’homme, une surexposition à ces dernières peut avoir des effets délétères. [1]

Une acceptation de cette alternative à la viande d’élevage difficile à adopter

Une nécessité de conquérir les consommateurs

La viande fabriquée en laboratoire doit s’adapter aux attentes des consommateurs pour qu’elle puisse peu à peu remplacer la viande conventionnelle. Tout d’abord, le matériel nécessaire à sa conception coûte très cher, un coût qui ne garantirait pas un prix convenable pour la viande. [5] On compte aujourd’hui 46 euros pour une lamelle de 5mm d’épaisseur. [2]

Le visuel et l’appétence de la viande doivent également être travaillés pour conquérir le publique et lui donner envie de manger ces produits innovants. [4] Les consommateurs pourraient en effet être repoussés à l’idée de manger de la viande issue d’un laboratoire et non d’un pré.

La législation

La viande in-vitro est encore fabriquée à petite échelle, et si elle est adoptée dans certains pays comme à Singapour, ce n’est encore pas le cas pour beaucoup d’autres comme pour la France. En tant que nouvel aliment, la viande cultivée doit être autorisée par les autorités nationales pour être commercialisée ; concernant l’Europe il s’agit de la Commission européenne. [3] La mise en marché de ce produit sera alors encadrée par la législation « Novelfood ». [2] L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) étudiera le nouvel aliment pour déterminer s’il est sans danger. Ce processus peut toutefois durer plusieurs années.

Actuellement, les recherches sur la viande cultivée en laboratoire ne relèvent que du secteur privé avec une cinquantaine de startups sur le sujet.

Conclusion

La viande conçue in-vitro est ainsi une innovation qui pourrait révolutionner l’industrie agroalimentaire. Elle offre en effet une alternative potentielle à la production traditionnelle de viande, qui est souvent associée à des problèmes environnementaux, éthiques et sanitaires. Toutefois, cette méthode doit encore être développée pour résoudre certains défis comme son coût trop élevé. A ce stade la viande fabriquée en laboratoire ne peut pas remplacer celle conventionnelle c’est pourquoi de nombreuses recherches sont encore en cours. Des améliorations et contrôles sont encore nécessaire pour garantir la fiabilité de cette innovation.

Un des domaines de spécialisation à AgroParisTech est tourné vers l’agroalimentaire. AgroParisTech Service Etudes serait ainsi ravi de vous accompagner sur votre projet touchant de près ou de loin à cet univers.